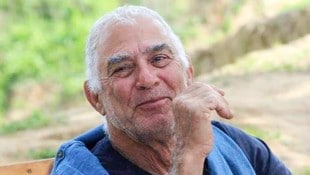

Eleonore Schönborn

„Angst ist momentan das große Gefühl“

Eleonore Schönborn, die Mutter von Kardinal Christoph Schönborn, feiert heuer ihren 100. Geburtstag. Nach ihrer Flucht 1945 aus der Tschechoslowakei hat sie im Montafon eine neue Heimat gefunden. Robert Schneider traf sie im Rahmen seiner „Gespräche zur Fastenzeit“.

Frau Schönborn, was ist das erste Bild in Ihrem Leben, das Ihnen noch präsent ist?

Ich erinnere mich ganz genau. Ich war nicht einmal drei Jahre alt, wenn meine Berechnungen stimmen. Wir lebten damals noch in Ratschitz, in Böhmen. Meine Tante wohnte „oben im Schloss“, wie das geheißen hat. Die Tante war sehr krank - eine wunderschöne, zarte Frau in einem weißen Kleid -, und die sollte ich jetzt besuchen. Da hat mich der Kutscher unten im Park auf die Arme genommen und mich über eine endlos lange Stiege zum Schloss hinaufgetragen. Ich weiß das deshalb so genau, weil der Kutscher einen langen, spitzen Schnurrbart hatte, und der hat mich dauernd im Gesicht gekitzelt.

Erinnern Sie sich an eine Kränkung aus Kindertagen? Wie sind Sie damit umgegangen?

Nachdem ich das jüngste Kind in unserer Familie war, hat mich die Mutter natürlich immer ein bisschen verwöhnt. Wenn die Geschwister in der Stadt waren, habe ich heimlich mit ihren Spielsachen gespielt. Dann konnten sie schon recht ungeduldig mit mir werden. Aber das ist auch das Einzige, was mir dazu einfällt. Ich hatte eine wundervolle Kinderzeit.

In jedem Leben gibt es Wege und Irrwege. Haben Sie einen Weg in Erinnerung, der sich später als Irrweg herausgestellt hat?

Man weiß ja erst im Nachhinein, dass es ein Irrweg war. Vorher weiß man es ja nicht. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich hätte diesen Mann heiraten sollen und nicht jenen, den ich geheiratet hab. Mit dem einen Mann, der sehr um mich geworben hat, es aber nicht ausgesprochen hatte, wäre ich vielleicht in Böhmen geblieben. Bestimmt sogar. Nun habe ich aber den anderen geheiratet. Es war Krieg. Wir kannten uns erst ein paar Tage. Die Verwandten haben natürlich sehr gewarnt und gesagt, wir sollten doch warten, bis der Krieg vorbei ist. Aber das wollten wir beide nicht, und so haben wir schnell geheiratet. Mein Mann, der nie ein rechtes Zuhause hatte, wollte eine Hoffnung mit in den Krieg nehmen, daran er sich klammern konnte. Und ich auch. Jetzt kann man natürlich sagen, es war ein Irrweg, aber so einfach ist es nicht. Schauen Sie meine vier Kinder an! Sie sind kein Irrweg. Sie sind alle toll.

Gibt es eine Situation, eine dunkle Stunde, in der Sie sich tief verlassen fühlten?

Das war die Zeit, als ich mit den Kindern auf der Flucht war und schon alles verloren hatte. Komischerweise hat mich das weniger aufgeregt, als die Sache, dass die Verbindung mit meinem Mann nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich musste mit der Einsicht leben, dass meine Ehe zu keinem Glück geführt hat.

Was würden Sie einem Menschen raten, der das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels nicht mehr sehen kann?

Zunächst würde ich ihm sagen: Du bist nie alleine. Ich würde ihm ganz ehrlich sagen, Gott ist überall, auch im finstersten Tunnel. Du bist sein Kind, und so lange du an Gott glaubst, bist du nicht einsam. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Die Worte stammen von Papst Benedikt XVI. Sie waren mir selbst eine große Hilfe. Ich habe sie oft gebraucht.

Wofür haben Sie sich in Ihrem Leben am meisten geschämt?

Ich hab mich - allerdings später erst - geschämt dafür, dass ich mich nicht mehr für meine Leute in Böhmen eingesetzt hab. Ich hätte mich als Gutsherrin besser für meine Leute einsetzen müssen. Für die Oberförsterin zum Beispiel, die allein geblieben ist, weil ihr Mann sich umgebracht hat. Ich hab ja auch Tschechen gekannt, die bei uns gearbeitet haben, die vielleicht Fürsprecher hätten sein können. Denen hätte ich sagen müssen, kümmere dich um die oder den. Schau, dass ihnen nicht zu viel passiert. Das kommt mir heute noch manchmal auf, dass ich mich da nicht genug eingesetzt hab. Ich hätte vielleicht mit den Tschechen noch besser verhandeln können, vielleicht. Ich hab’s nicht getan. Dafür schäme ich mich heute noch.

Die Verbindung zu meinem Mann war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich musste mit der Einsicht leben, dass meine Ehe zu keinem Glück geführt hat.

Eleonore Schönborn

Und das Zweite, was in Ihre Frage hineinspielt: Ich hatte vier Kinder, und die mussten versorgt werden. Ich war ja auf mich allein gestellt, nachdem die Ehe zerbrochen war. Ich habe mich nicht genug um meine Kinder gekümmert. Ich hab zwar arbeiten müssen und vieles abgearbeitet, aber ich bin nicht genug auf die Schwierigkeiten meiner Kinder eingegangen zu einer Zeit, da sie mich dringend gebraucht hätten. Im Nachhinein fällt mir oft ein, dass ich vieles unterlassen habe. Und das tut mir Leid.

„Der Schmerz rettet das Leben“, sagt Nietzsche. Wie würden Sie diesen Satz interpretieren?

Das hab ich sehr spät erlebt, vor kürzester Zeit erst, als ich gemerkt hab, dass ich mich nicht mehr bewegen kann wie ich möchte, und dass ich fast erblindet bin. Das hat mich einerseits tief geschmerzt, andererseits hat es mir sehr genützt. Weil ich endlich einmal in Ruhe über vieles nachdenken konnte. Beim Nachdenken bin ich zornig geworden, rebellisch. Warum gerade ich? Dann ist dieser Trotz in ein wunderbares Dasein übergegangen. In ein Dasein mit Gott. Ich war nie ein übertrieben religiöser Mensch, aber meine Gebete sind plötzlich ehrlich geworden und nicht nur so hingemurmelt. Die ganze Ruhe, die man bekommt, ist eigentlich, wenn man es richtig begreift, eine Gnade.

Wenn Sie in die Welt blicken, Frau Schönborn: was bereitet Ihnen gegenwärtig die größte Sorge?

Wenn die Menschen sagen, ich habe Sorge um die Zukunft, Sorge um meine Kinder, dann sage ich immer: Diese Sorge hab ich gar nicht. Gott hat uns erschaffen, und er wird uns auch weiter beschützen. Oder auch nicht. Das liegt ja nicht in meiner Hand. Es liegt in Gottes Hand. Mein Leben ist das beste Beispiel dafür. Ich konnte von heute auf morgen einem Leben nicht mehr ausweichen, das sich total verändert hat. Natürlich wird mein Körper physische Angst haben, wenn es brennt oder ein Erbeben ist, oder eine Bombe aufs Dach fällt. Wahrscheinlich werde ich dann tot sein, oder irgendwie leiden müssen, das ist klar. Ich habe keine Angst. Angst ist momentan das große Gefühl. Alle Leute haben Angst und wissen nicht, wovor.

Mit welchem Bild vor Augen möchten Sie sterben, wenn Sie wählen dürften?

Jesus. Nur das. Wenn ich einschlafe, hab ich immer das Kreuz meines Rosenkranzes in der Hand. Ich kann es nicht beschreiben, aber es macht mich unendlich ruhig. Ich will in Gottes Hand sterben. Und ich habe meinem Gefühl nach hoffentlich alles so hinterlassen, wie es mir möglich war. Mehr konnte ich nicht machen.

Das Gespräch führte Robert Schneider

krone.tv

Mehr Vorarlberg

Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.