Debütalbum & Interview

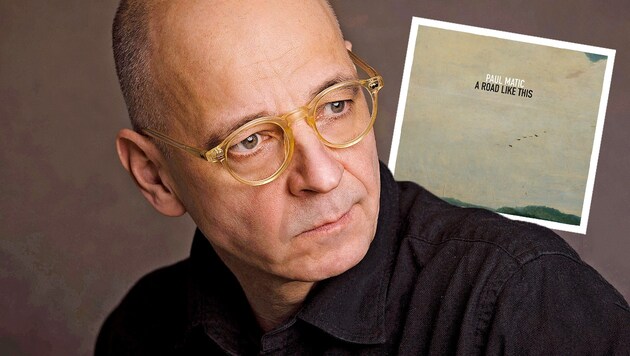

Schauspieler Paul Matic frönt geheimer Liebe Musik

Eine Größe am Theater und im Fernsehen und nun auch auf dem besten Sprung, zum österreichischen Nick Cave zu mutieren - der Wiener Paul Matić legt mit Mitte 50 sein Debütalbum „A Road Like This“ vor und betört mit atmosphärischen Klängen und schönen Inhalten. Ein Gespräch über Einsamkeit, die verschiedenen Arten von Öffentlichkeit und die Lust auf einen Sprung ins kalte Wasser.

Wer die Bühne liebt, der beschränkt sich nicht nur auf eine Ausdrucksform. Wer sich im Theater oder auf der Leinwand wohlfühlt, der kann auch in der Musik Berufung und Erfüllung finden. Den Wiener Paul Matić kennt man hierzulande eher visuell, denn auditiv. Er spielte unter dem großen Claus Peymann am Burgtheater, tauchte als Pfarrer in der 90er-Erfolgsserie „Schlosshotel Orth“ auf, reüssiert seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Rollen am renommierten Theater an der Josefstadt und gibt seit geschlagenen 18 Jahren den Oberstaatsanwalt Dr. Seiler in „SOKO Donau“.

Doch neben den vielen Film-, Fernseh- und Bühnenengagements schlägt Matićs Herz seit jeher für die Musik. Bruce Springsteens ruhige Roadmovie-Parabel „The River“ war in den frühen 80er-Jahren sein Teenager-Erweckungserlebnis, die Liebe zu großen Künstlern und Songwritern der Marke David Bowie, Nick Cave oder Bon Iver führte Matić schlussendlich selbst an die Gitarre. Während er am Theater genüsslich vor Publikum brilliert, präferiert er beim Songwriting Stille und gewählte Einsamkeit. Multiinstrumentalist Arnulf Lindner und die US-Sängerin Heather Nova haben ihn für sein Debütalbum „A Road Like This“ ein bisschen aus selbiger herausgeholt. In bester Singer/Songwriter-Tradition setzt der 55-jährige Spätstarter auf Ruhe, Atmosphäre und Textstärke. Völlig egal, ob in Deutsch oder Englisch.

„Krone“: Paul, Ihr Album „A Road Like This“ vereint deutsch- und englischsprachige Lieder. Eine ziemliche Seltenheit.

Paul Matić: Das habe ich mich anfangs gar nicht getraut. Ich schreibe jetzt fast nur auf Deutsch, bekam aber ein Album von Sophie Hunger in die Hand, auf dem sie auf Englisch, auf Deutsch und auf Schwytzerdütsch singt. Mein Mut war nicht, die Songs zu schreiben, sondern sie aufs Album zu nehmen. Wir wollten zuerst nur englische Songs verwenden, aber zwei davon haben einfach nicht gepasst. David Bowie hat gesagt, man darf niemals etwas wegschmeißen. Ich habe eine Reihe von gefüllten Notizbüchern und bei manchen Ideen weiß ich, die taugen nur als gute Übung. Aber das ist ja auch okay.

Man öffnet sich doch unweigerlich mehr, wenn man in der Muttersprache singt. Die Inhalte sind direkter und ungefilterter.

Ich bin mit englischsprachigen Songs aufgewachsen und habe die Musik immer eher Englisch gesehen. Als ich erstmals auf Deutsch schrieb, merkte ich, dass sich damit alles ändert. Ich habe auf jeden Fall vor, weiter auf Deutsch zu schreiben. Vielleicht hat mir anfangs der Mut gefehlt, aber dort sehe ich mich zu Hause.

Sie haben als Schauspieler schon länger daran gedacht, auch als Musiker zu reüssieren. Wann war denn der entscheidende Moment, der dazu geführt hat?

Das war vor ungefähr zehn Jahren, als ich merkte, dass sich die Songs schreiben lassen, wenn man sich auf seinen Hintern setzt und es einfach macht. Wozu die Songs schreiben? Es sollte nicht nur aus Freude und Liebhaberei sein, sondern ich möchte schon zeigen, dass ich es kann. Ich singe gerne und ich schreibe gerne - dann muss das Produkt daraus auch raus.

Im Gegensatz zu Ihren Brotjobs im Theater und im Fernsehen kann man hier sagen - vieles kann, nichts muss.

Genau richtig. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich so ernst genommen werden würde. (lacht) Beim Theater steckst du in einer Mühle zwischen proben, spielen und einer Premiere. Es gibt aber immer einen klaren Abgabetermin. In der Musik ist das anders, denn strenggenommen bist du niemals fertig. Als mir mein Produzent und Partner Arnulf Lindner sagte, dass jetzt einmal Schluss sein müsse, habe ich erst einmal geschluckt und noch an Kleinigkeiten herumgefeilt. Ich gebe sehr ungern ab und gewisse Details musste ich alleine regeln.

Als Schauspieler sind Sie den Anweisungen von Regisseuren unterworfen, als Musiker obliegt Ihnen selbst das gesamte Prozedere. Geben Sie in dieser Rolle deshalb so ungern ab?

Diese Freiheit ist ein großer Luxus, aber das ist der Grund, warum ich meinen Produzenten gesucht habe. Mir war klar, dass ich eine Sicht von außen brauche. Man gibt sich mit sich selbst viel zu schnell zufrieden, weil man glaubt, man wäre fertig. Vier Ohren hören anders und mehr. Die Idee, eine Oud auf das Album zu nehmen, wäre mir nie gekommen, weil ich mit dem Instrument nicht vertraut bin. Arnulf wollte das probieren und es hat wunderbar geklappt. Ich hoffe, dass diese Einflüsse nicht penetrant sind, sondern einfach eine neue Farbe beimengen.

Hat Arnulf Lindner das Album größer gemacht?

Ja. Er kreierte aus diversen Ideen Pop-Songs und hatte damit recht. Wir sind zusammengesessen wie die Irren und haben überlegt, wie wir alles formen. Ich bin technisch nicht wahnsinnig interessiert, aber natürlich suche ich Klänge. Wenn da Menschen am Werk sind, die sich damit auskennen, eröffnet einem das ganz neue Welten.

Wenn Sie die Songs oder Songskizzen schon vor vielen Jahren angefertigt haben, haben sie sich zum finalen Ergebnis doch sicher stark verändert?

Thematisch sind sie vollkommen anders, die Grundmelodie ist vielleicht ähnlich. Mir ist klar, dass ich mit über 50 ein später Debütant bin, aber dafür habe ich vielleicht viel jugendlichen Quatsch weggelassen, den andere sich leisten. Ich will Musik für Erwachsene schreiben und könnte es auch gar nicht anders.

Welche Charakteristika hatte Arnulf Lindner, dass Sie gerade ihm das Vertrauen geschenkt haben, an Ihrem Projekt aktiv mitzuarbeiten?

Ich habe ihn vor ungefähr zehn Jahren in Berlin gehört, als er Heather Nova bei einem Konzert begleitete. Das hat mir ungemein gefallen und ich wusste, ich muss mich mit ihm in Kontakt setzen. Ich habe ihm dann vor etwa acht Jahren eine Mail geschrieben, die ich aber nie abschickte, weil ich sah, dass er in London lebt. Das Mail war noch im Ordner und plötzlich lief er mir in Wien an der Straße entgegen, weil er hierherzog. Wildfremd und mir völlig unbekannt habe ich ihn angesprochen. Er wurde damals frisch Vater und zog mit seiner Frau nach Wien in meine Nachbarschaft. Das war ein großartiges Schicksal. Mit ihm hatte ich Glück, weil er viele musikalische Geschmäcker hat und bedient. Ohne ihn wäre das Album ganz anders geworden. Er vermittelte mir, dass nicht jeder Song produziert werden müsse, man aber einfach immer weitermachen muss.

In der Schauspielerei schlüpfen Sie in Rollen, bei Ihrer Musik sind Sie ungemein authentisch. Wollten Sie sich an diesem anderen Ende des Strangs verwirklichen?

Man versucht auch, als Schauspieler authentisch zu sein, aber manchmal muss man Dinge spielen, die man selbst vielleicht nicht tun würde. Ein Song kann aber nur aus dir selbst kommen. Es gibt kaum etwas Persönlicheres, als Lieder zu schreiben. Das macht einen im Umkehrschluss aber auch angreifbar. Ich kann niemanden zwingen, meine Musik zu hören. Doch es gibt inhaltlich Stellen, wo ich mich sicher lächerlich mache, aber das ist Teil der Kunst. Es ist die Verpflichtung des Liederschreibers, etwas von sich preiszugeben.

Musiker, die viel von sich preisgegeben haben, waren Ihre großen Idole. Vor allem Bruce Springsteen mit seinem großartigen Album „The River“.

Ich höre ihn heute nicht mehr so oft, aber das macht nichts. Durch ihn habe ich verstanden, was ein Song mit dem Zuhörer machen kann. Als ich „The River“ entdeckte, war ich 14 Jahre alt und hörte es in Berlin im Radio. Das Album hat mich umgehauen und ich habe es mir am nächsten Tag gekauft. Dann habe ich es fast zwei Jahre durchgehört, unheimlich prägend. Davor waren die Beatles und in den letzten Jahren die großen Singer/Songwriter da. David Gray, Bryan Adams oder Bon Iver. Alles große Geschichtenerzähler. Das größte Glück ist für mich, vor YouTube zu sitzen und dort zufällig irgendjemanden zu entdecken, der mein Herz öffnet. Da kommt man zu den größten Perlen, einfach fantastisch. So soll es weitergehen. Wenn es denn eines wird, wird das nächste Album vermutlich ganz auf Deutsch sein.

Für Sie ist die Musik neben Ihrem Hauptberuf aber nicht bloß nur Spaß. Sie sehen darin schon auch ein zukünftiges Standbein?

Ja. Ich will etwas erreichen und Konzerte geben. In der ganz kleinen, mittleren und großen Form - besetzungstechnisch. Das ist eine Frage der Kosten und der Reisemöglichkeiten. Im Herbst ist ein großes Konzert in Wien geplant und davor würde ich gerne ein paar kleine spielen. Mir stellt sich nicht die Frage, ob ich weitermache, sondern wie viel Zeit habe ich und wie viel Geld kann ich hineinstecken. Dieses Thema wird immer totgeschwiegen. Ich will, dass die Musiker gut bezahlt werden, mit den besten arbeiten und nicht im Nachhinein denken müssen, es wäre besser gegangen.

Mit Ihren Engagements am Theater an der Josefstadt und bei „SOKO Donau“ haben Sie zwei stabile Standbeine, was in Ihrem Berufsfeld auch nicht selbstverständlich ist. Erleichtert Ihnen diese Sicherheit vieles?

Die Zeit ist ein großes Problem. Am Ende dieser Spielzeit werde ich am Theater an der Josefstadt in fünf Produktionen tätig sein. Es macht mich froh, dass die Leute mit mir arbeiten wollen, aber es gibt auch Monate, wo ich gerne weniger machen würde. Spätnachts arbeiten geht auch nicht, weil man am nächsten Tag wieder ins Theater muss. Das Schreiben ist für mich ein ganz schwieriger Prozess, weil ich dabei wirklich alleine sein muss. Das ist eine gewählte Einsamkeit, mit Notizbuch und Gitarre - ich kann nur so. Ich kann auch nicht zwischen Probe und Vorstellung gehetzt arbeiten. Da könnte ich nicht abschalten. Ich habe auch nicht gelernt, anders zu schreiben. Musiker mit einer langen Ausbildung können das bestimmt besser.

Stichwort Springsteen und Popkultur - popkulturelle Referenzen haben Sie im Opener „Where Have You Gone“ versteckt. Ist das eine Hymne an Ihre verstorbenen Helden?

Das stimmt. Die Liste war noch viel länger. Ich hatte etwa 15 Namen und habe sie dann eingekürzt. Es ist ein sehr zufälliger Song. Ich hatte einen ruhigen Abend, war auf YouTube und stieß auf eine Playlist, wo die alle drauf waren. Da kam mir dann die Idee zu den Namen und Songs. Es ist bewusst einfach gehalten.

Auf dem Song „Stop All The Clocks“ hört man Heather Nova, zu der Ihnen Arnulf Lindner die Brücke geschlagen hat. Wäre doch schön, wenn sie beide auch einmal gemeinsam auftreten würden ...

Wir sind im Oktober 2022 zusammen im Porgy & Bess aufgetreten. Sie spielte ein sehr schönes, restlos ausverkauftes Konzert und fragte mich, ob ich mit ihr diesen Song singen würde. Es hat mit nur einer Probe beim Soundcheck gut geklappt und wir konnten uns endlich einmal treffen. Den Song hatten wir für das Album so gar nicht geplant und es fehlte ihm etwas - also meinte Arnulf, wir sollten einfach Heather fragen. Wir haben ihr die Nummer geschickt und sie sagte sofort zu. Das ist natürlich auch für die Aufmerksamkeit ein großer Segen, weil man dadurch mehr Erfolg auf Spotify hat. Sie ist eine ganz beeindruckende, bescheidene, unsichere, weil nie zufriedene Frau.

Dieses Getriebensein liegt auch Ihnen inne. Wenn man so sehr nach Perfektion strebt, muss man sich dann nicht immer wieder einen basischeren Zugang zum Songwriting vor Augen halten?

Es gibt Songs, die gut eine Zeit lang liegen können und wo ich mich freue, sie wieder herauszuholen. Andere entstehen direkt aus einem Guss. Das hat damit zu tun, wie einem etwas überfallt, von dem man nicht weiß, wo es herkommt. Das Gerüst muss da sein und ich brauche eine vage Farbe im Kopf, wie ein Song werden soll. Dazu hat man gewisse Vorbilder, wie Gitarre gespielt wird oder wie die Taktung des Schlagzeugs ist.

Durch Ihre Notizbücher haben Sie die Texte und Ideen schon niedergeschrieben, bevor die Musik kommt. Ergeben sich die Klänge dann quasi automatisch zu den Wörtern und Zeilen?

„Where Have You Gone“ ist ein Song, den ich zuerst auf der Gitarre klimperte und erst dann auf die Textidee kam, aber das ist selten. Meist sind die Texte zuerst da.

Ist diese Einsamkeit beim Komponieren ein Bereich in Ihrem Leben, den Sie bewusst aufsuchen, weil es sonst immer laut und stressig ist?

Ich habe einen großen Traum für mein Leben. Diese Idee, für ein paar Monate alleine zu sitzen, ist wundervoll. Das klingt den Menschen gegenüber, die ich liebe, unheimlich unfreundlich, aber so ist das nicht gemeint. Es geht eher um die Abgeschiedenheit vom Lärm. Ein paar Monate klösterliches Leben ohne den religiösen Zwang wäre ein Traum. (lacht) Es ist wahnsinnig schwierig, zur Ruhe zu kommen. Man ist immer von irgendetwas angetrieben. Das Banale ist, die Wäsche aufzuhängen. Das Schwierige, an einen Ort zu fliegen, um etwas zu erledigen. In beiden Fällen gibt es keine Form von Ruhe, weil es Verpflichtungen sind. Die gehören aber zum Leben. Rare Stunden sind paradiesisch, weil man dort vielleicht etwas weiterbringt.

„A Road Like This“ ist ein Album, das nach einer gewissen Form der Ruhe beim Hören verlangt. Ich finde es auch sehr melancholisch. Würden Sie sich als Melancholiker bezeichnen?

Eher als Romantiker. Ich kann mich nicht dagegen wehren, aber was ich nicht mag ist, wenn man meine Musik depressiv findet. Es ist melancholisch, ja, aber Tanzmusik werde ich in diesem Leben keine mehr schreiben. (lacht)

Spielt „Stop All The Clocks“ ein bisschen darauf an, dass Sie gerne angehaltene Uhren hätten? Dass es im Leben viel zu wenig Zeit für all das gibt, was man erfahren und erleben möchte?

Das Lied beruft sich auf ein 80 Jahre altes Gedicht von W. H. Auden, das ich immer sehr geliebt habe. Halten wir doch alle einmal inne. Machen wir eine Pause und atmen durch. Dass das Gedicht einen Toten beklagt, macht überhaupt nichts und durch Heather wird es fast zum Liebeslied. Auch „Faun“ ist ein extremes Rückzugs-Lied. Es ist vielleicht vermessen, aber ich nehme mir die Zeit, um ganz in Ruhe Musik zu hören und mich völlig fallen zu lassen. Wenn das mit meinem Album gelingt, wäre das schön. Es stört mich auch nicht, wenn jemand daneben kocht, aber die volle Wirkung entfacht es, wenn man es in Ruhe hört.

Auch die Anordnung der Songs ist stimmig. Man hat immer das Gefühl, dass alles gut ineinanderfließt.

Daran bin ich sehr lange gesessen. Ich wollte ursprünglich „A Road Like This“ gar nicht als Albumtitel nehmen, aber es hat dann auch von der Lied-Anordnung her gepasst. Außerdem beschreibt mich der Titel selbst sehr gut. Es ist meine Strecke, aber auch jene von Menschen, die ich beobachte und die an Scheidepunkten im Leben stehen. Sie fragen sich an der Kreuzung, welche Richtung sie nehmen sollten. Die riskantere? Die sichere? Die völlig unbekannte? Dazu zählen auch Dinge, die man bereut oder die man versäumt hat. Es gibt immer irgendwo einen Fluss, mit dem man mitschwimmen kann.

Hat das Album einen textlichen, konzeptionellen Unterbau?

Vielleicht sind es das Unterwegssein und das Ankommen, wenn ich dem Ganzen eine Überschrift geben müsste. Auf eine Erlösung hoffen, das ist sicher auch ein Thema des Albums.

Spielt auf dem Album auch eine gewisse Form von Spiritualität eine Rolle?

Würde ich schon sagen. Ich bin nicht religiös, aber ich habe eine große spirituelle Ader. Der Song „I Can Feel“ ist meine Skizze aus Rom. Ich ging dort spazieren und bin zufällig am Grab von Marcello Mastroianni vorbeigekommen. Den habe ich immer extrem verehrt. Es hat klick gemacht, ich ging nach Hause, nahm die Gitarre in die Hand und schrieb den Song fertig. Das Lied hat nichts mit ihm zu tun, aber die Ruhe und diese vollkommene Gelassenheit daraus hat mich zum Song geführt. Da ist sicher eine spirituelle Kraft, auf die ich vielleicht zu selten höre. Ich suche oft nach Ruheräumen in der Öffentlichkeit. Ich kann auch in Lokalen Dinge in mein Notizbuch schreiben, die im Nachhinein gar nicht immer so schlecht sind. Dann muss ich mich nur noch zurückziehen und sie verfeinern.

Das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn die Lärmkulisse Sie nicht direkt betrifft, sondern im Hintergrund zu hören ist.

Der Tresen ist mein Geheimtipp. Ein angenehmer Tresen in einem Lokal, wo einen niemand kennt, ist der perfekte Ort. Das Bier, der Stift und auf nichts sonst konzentrieren. Das ist ganz toll.

Kann man sich das so vorstellen, dass Sie bei Ihren Livekonzerten auch andere Songs covern werden?

Durchaus ja. Es gibt drei bis vier Songs, die ich unbedingt machen möchte. Zwei davon will Arnulf nicht hören, weil ich nicht zum Crooner werden soll. (lacht) Das sind dann die Irving-Berlin-Songs. Wir werden sie aber probieren und noch genauer schauen. Die Songs, die ich covern will, sind großartig und ich glaube, sie singen zu können. Mit neuem Arrangement kann man sie sicher sehr spannend gestalten.

Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.