Schon in Nahrungskette

„High-Arctic“: Giftiges Quecksilber in Arktis-Seen

Der Klimawandel beeinflusst die Schwermetallbelastung von Fischen in der Arktis eindeutig - allerdings mit unterschiedlichen Auswirkungen: Während in einigen Seen die Quecksilberkonzentration abnimmt, steigt sie anderswo, zeigt das seit 1997 laufende austro-kanadische Projekt „High-Arctic“. Der Initiator des Projekts, der Biologe Günter Köck, bricht am Freitag wieder zu einer Expedition in die kanadische Arktis auf - zum letzten Mal.

Nachdem er bereits in den 1990er-Jahren an Seesaiblingen aus Tiroler Hochgebirgsseen einen Zusammenhang zwischen Metallanreicherung und Klimaänderungen erkennen konnte, hat Günter Köck vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Akademie der Wissenschaften 1997 mit einem kleinen Forschungsauftrag des Wissenschaftsministeriums begonnen, die Anreicherung von Schwermetallen und die Einflüsse von Klimaveränderungen auf Seesaiblinge in der kanadischen Arktis zu analysieren.

Gemeinsam mit seinem kanadischen Kollegen Derek Muir vom kanadischen Umweltministerium und der University of Guelph starteten sie eine bis heute lückenlose Erhebung an etwa 30 Seen auf sechs Inseln in der kanadischen Hocharktis. „High Arctic“ ist damit das am längsten durchgehend laufende österreichische Arktisprojekt.

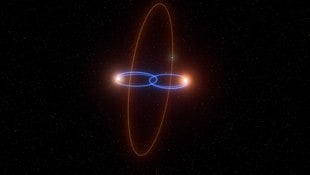

Giftiges Quecksilber gelangt in die Nahrungskette

Im Laufe der Jahre sind in der Arktis nicht nur die Quecksilberkonzentrationen in der Atmosphäre gesunken, sondern erwartungsgemäß auch in vielen Seen - „allerdings nicht überall“, erklärte Köck gegenüber der APA. Von den sechs arktischen Seen mit der längsten Datenreihe, nimmt in vieren die Schwermetallbelastung der Seesaiblinge ab, in zweien jedoch zu. Die Forscher zeigten, dass sich in letzteren das Ernährungsschema der Seesaiblinge verändert hat: Die Fische fressen immer mehr tierische Nahrung - und nehmen damit mehr Quecksilber auf. Denn dieses gelangt über die Atmosphäre in die Seen, wird von Bakterien in das das noch weitaus giftigere Methylquecksilber umgebaut und reichert sich in der Nahrungskette an.

Verschiedenen Seen - unterschiedliche Folgen

Die Wissenschaftler haben zudem festgestellt, dass sich verschiedene Folgen der Klimaveränderung unterschiedlich auf die Quecksilberbelastung der Fische auswirken. Beim Lake Hazen etwa, dem größten und abgelegensten See in der Studie, ist die Quecksilberkonzentration umso höher, je mehr eisfreie Tage es gibt. Bei den geografisch völlig anders gelegenen Amituk Lake und North Lake hängt die Quecksilberkonzentration dagegen von der Stärke der Schneeauflage ab. „Ein klimabedingter Rückgang der Schneefälle könnte also zu einem Rückgang der Quecksilberkonzentration in den Seen führen“, so Köck. Im Amituk Lake gibt es auch einen Zusammenhang mit dem Wetterphänomen „North Atlantic Oscillation“ - was bei mehreren Seen auch für die Konzentration von persistenten organischen Luftschadstoffen gilt. Der Grund dafür dürfte sein, dass in bestimmten Phasen dieses Wetterphänomens verstärkt Luftmassen - und damit Schadstoffe - aus Europa, Nordamerika und Asien in Richtung Pol getragen werden, so Köck.

Dass die Unterschiede der Quecksilberbelastung zwischen den arktischen Seen ziemlich groß sind, erklären die Wissenschaftler durch unterschiedliche Konzentration von gelöstem und partikulärem organischen Kohlenstoff: In nährstoffarmen Seen ist der Quecksilbergehalt der Fische am höchsten, weil hier offenbar das Methylquecksilber erheblich besser aufgenommen wird. Wird in solche Seen mehr Kohlenstoff eingetragen, etwa durch größere Regenmengen und das Auftauen des Permafrostbodens, dürfte dies positive Auswirken auf die Entwicklung der Quecksilberkonzentrationen haben.

Seine letzte Expedition

Nachdem im Vorjahr Derek Muir in Pension gegangen ist und auch Köck im kommenden Jahr in den Ruhestand tritt, legen die beiden das Projekt nun in jüngere Hände. „Es wird heuer, für mich, mit größter Sicherheit das letzte Mal - und damit ein schwerer Abschied von Resolute Bay“, so der Biologe, der in der rund 200 Einwohner zählenden Inuit-Siedlung Resolute Bay im Süden der Cornwallis-Insel immer sein Basislager aufschlägt.

„Durch die Tatsache, dass die Untersuchungen seit 1997 jährlich durchgeführt wurden, besitzt das Projekt eine einzigartige und wertvolle Datenserie, die es nun ermöglicht, Modelle zu entwickeln, mit der man Klimaeffekte auf die Schadstoffbelastung und das Wachstum von Fischen in arktischen Seen beschreiben und prognostizieren kann“

Günter Köck, Biologe und Initiator des Projekts „High-Arctic“

Weil es aber so viele Daten aus den vergangenen Jahren gibt, das Projekt weitergeführt wird und die Datenlage damit immer besser wird, ist er zuversichtlich, dass auch in den nächsten Jahren noch eine Reihe von Publikationen über die Arbeiten erscheinen werden.

krone.tv

Mehr Wissenschaft

Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.